紙芝居「なつかし亭」へようこそ!!

白き皿に 絵具を溶けば 春浅し 夏目 漱石

早春の 海へ手を振る 駆けてふる 猪又 秀子

立ち上がる ティラノサウルス 春の山 山中 正己

いきなりや 顔いっぱいに 春の富士 松村 幸一

さくらさくら 彼の世の夫を連れ出さむ 菅原 けい

お遍路が 一列に行く 虹の中 渥美 清

ゆさゆさと 大枝ゆるる 桜かな 村上 鬼城

夫ありてこそ 朝桜 夕桜 大原 良江

胸さわぐ 夢を見た日の 桜かな 谷川 八穂子

一瞬の生命いとほし 桜咲く 碓氷 すすみ

戦友征く日の 桜の花の うすにごり 北川 吉夫

子の逝きて 桜に色の なかりけり 國保 八江

遠き日や 父の背にいて 花に寝し 佐藤 つゆ

DSC_0804_20240404131810 (002).jpg)

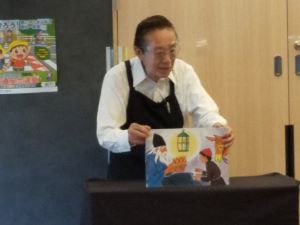

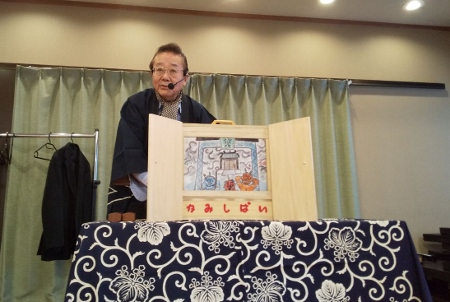

紙芝居なつかし亭の世界へご案内

今から半世紀以上も前”昭和”の時代。お金やモノは豊かではなかったけれど、こころはいつも、あたたかった。そんな時に子ども達の歓声に混じって聞こえてくる拍子木の音。カチ、カチ、カチーン・・。街頭紙芝居のオジサンのあの声、あの紙芝居。さあ、なつかしい紙芝居の世界にご案内します

夢は壊れて 夢と知り

愛は破れて 愛と知り

時は流れて 時と知り

友は別れて 友と知り

阿久 悠

全国のQHMソフトで制作したホームページの中から100本のHPを選定した「QHM100選」に平成23年8月16日に、なつかし亭のHPが登録されました。評価・選定してサイトに掲載し、その後の管理をされているのは「千葉県柏市藤心(ふじこころ)パソコン倶楽部」(http://fujigopc.chu.jp)代表森崎さん。いち早くQHMの操作性と手軽さに注目して全国に普及するため「パソコン倶楽部」のネットワークを組織して、地域はもとより多様な分野でHP制作の支援を行っています。「QHM100選」もそのボランタリーな活動のひとつ。なつかし亭も森崎先生から多くのご指導をいただきました。すでに掲載されている先輩のHPに比較するとスタートしてまだ3カ月の、なつかし亭HPは多くの欠点が目立ちます。森崎代表の励ましと今後の期待を込めての今回の登録と考え、これからもHP作りに精進します。大変ありがとうございました。(平成23年8月24日)

2024.02.17

2024.02.17

晩冬と早春の季節が日替わりの一週間。2月17日(土)、府中の森の梅は咲きそろっています。府中市郷土の森”梅まつり”は多くのイベントが3月3日まで続きます。今日の「なつかし亭」は、芝生広場を…

2023.12.16

2023.12.16

秋のようなやさしい日差しに、冬のケヤキが輝く府中市郷土の森博物館に巡業です。博物館の改修工事が進み園内はひっそりとしてお客様もまばらです。今日は荷物搬入と”客のサクラ役”にサポーターを依頼…

2023.11.04

2023.11.04

コロナ禍の長いトンネルを抜けて久しぶりの足立区の銭湯巡業です。北千住駅から日光街道を横断して、紙芝居舞台の大荷物を抱え夏のような日差しの中を巡業。席亭の関口さんや皆さんからも、”ご無沙汰だ…

2023.11.03

2023.11.03

11月3日、コロナ禍のトンネルを抜けて久方ぶりの”都筑区民まつり”。紙芝居は長年指定席だった、都筑区総合庁舎玄関横スペースから一階ホールの中央に上演場所を変更。図書館スタッフの皆さんが、パ…

2023.09.05

2023.09.05

綱島駅から歩いて10分。「ブレスト綱島二階保育園」で紙芝居上演です!世界につながる心を育む、保育園をめざして厳しいコロナ禍に開園して、若い新藤園長を中心にひたむきに前進しています。 今日…

2023.07.25

2023.07.25

春以来、紙芝居の巡業をお断りすることが続いています。遠方の公演の依頼は古い紙芝居仲間にお願いすることも重なりました。それはそれで楽しい感想やご報告をお聞きしています。紙芝居だけでなく私の大…

2023.04.15

2023.04.15

雨に煙る新緑、府中市郷土の森博物館のケヤキ並木です。人影全くなし。激しい雨音の中、本館軒下のまさに”軒下三寸”を借りての紙芝居。しかし第一回の開始時刻にも人影ゼロ。多くの人物往来があって集…

2023.04.09

2023.04.09

WBC(ワールド・ベースボール・クラッシク)に日本中が湧きたちました。ハラハラ、ドキドキで私は試合をまともに見られませんでした。その大谷選手のロサンゼルス・エンゼルスの根拠地に知り合いの家族が…

2023.03.25

2023.03.25

2週連続の雨の土曜日。中区吉田中学校コミュニテイハウスの第2回紙芝居の会開催です。すぐ”お隣り”は昭和30年代半ばまで遊郭があった”真金町”。そう、落語好きにはピンとくる人気長寿番組「笑点…

2023.03.18

2023.03.18

横浜市中区の繁華街、関内・伊勢佐木町に隣接する学校施設を活用した“コミュニテイ・ハウス”の紙芝居講座の初回です。1週間前から自転車舞台を搬入して準備し、平野館長手作りのポスターで参加者を募…

2023.02.25

2023.02.25

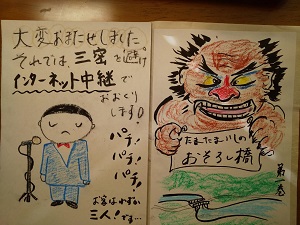

北千住から荒川を越えて「大平湯」で紙芝居。昨年、4月以来の再訪です。コロナ規制継続の中、定員8名のお客様とスタッフさんは新しい方々です。今日はなつかし亭のホームページの話題から始めました。…

2023.02.18

2023.02.18

園内120種類、1300本の梅の花が見ごろを迎える”府中市郷土の森”に巡業しました。早咲きの梅が咲き誇り、”白加賀(しらかが)”等のおなじみの梅が出番を待っています。青空に凛として立つケヤ…

2023.02.14

2023.02.14

横浜の街に春を告げる横浜都市発展記念館、ユーラシア文化館の開館祭の画像を送信していただきました。いにしえの横浜の風が吹き抜けるような会場のたたずまい。不思議な半径3メートルの紙芝居の宇宙が…

2023.02.11

2023.02.11

3年ぶりに横浜の街に春を呼ぶ「都市発展記念館・ユーラシア文化館の開館祭」が開催されました!前日の雪と寒風が一転して、ヨコハマの中心街”日本大通り”には春の日差しがあふれました。 中庭の…

2023.02.07

2023.02.07

2月3日(金)の海外交流協会、ウクライナの皆さんとの紙芝居の画像がkamiyaディレクターさんから届きました。”陰になり日向(ひなた)になり活動を支える魅力あふれる方です。ありがとう…

2023.02.03

2023.02.03

ウクライナの悲惨で悲しみの映像があふれます。横浜にも2千人を超える方々が避難されているとのこと。遠い故郷に思いを運ぶ方々に何か、応援が出来ないか?そう思う私に横浜国際交流協会から紙芝居を活…

2022.11.19

2022.11.19

おさな心の思い出か!心に浮かぶなつかしさ 時の流れに身をまかせ、気づいてそっと振り向けば 時のよどみのその中に、昭和の風が吹いてくる! 拍子木鳴らしてやってくる!ペダルを踏んで今日も来…

2022.11.15

2022.11.15

例年秋に開催される「都筑区民まつり」が今年は2年ぶりに実施されました。昨年まではコロナ禍で休止でしたが、なつかし亭の紙芝居は単独で総合庁舎玄関横で上演してきました。屋外会場にスペースを確保し…

2022.11.05

2022.11.05

足立区の会場までは自宅から1時間30分の工程。でも余裕を見て2時間40分前に横浜を出発しました。しかし到着は上演の3分前でした。その理由には紆余曲折、難行苦行の道行きがありました。 というの…

2022.10.15

2022.10.15

府中市郷土の森を散策すると明治・大正期の古い建物が秋に染まるケヤキの大樹ととけあいます。目の前の、明治期の「府中町役場」は東京都指定の文化財とのこと。持参した街頭紙芝居を演じるのは”生きた…

2022.08.20

2022.08.20

新感染症蔓延の中、日常が大きく変わりました。繁華街の雑踏は復元しているように見えますが紙芝居の巡業は本当に少なくなりました。その中で、府中市郷土の森で夏休みの終盤に「突然紙芝居!」の雰囲気…

2022.06.18

2022.06.18

5年前から上演している府中市郷土の森博物館での紙芝居。長期改装工事や新感染症の休演等で、やっと再開の今日は屋外の芝生広場で本格的な「街頭紙芝居」です。折からアジサイ祭が開催され、梅雨の晴れ…

2022.05.28

2022.05.28

足立区銭湯の紙芝居。今日は西日暮里駅から高架型新交通システムの「舎人ライナー」に乗り換え隅田川と荒川を越える巡業です。川をひとまたぎして、扇大橋駅から徒歩15分の「星谷浴泉」が本日の会場で…

2022.04.23

2022.04.23

昨今、少々煮詰まり気味の私。4月23日は久しぶりに足立区銭湯巡業に出発。紙芝居も人生修行と同様に、無理せず焦らずと言い聞かせながら横浜から片道2時間15分の小さな旅。北千住駅から乗り継ぎの…

2022.03.15

2022.03.15

府中市内の素晴らしい幼稚園に初めて巡業しました。4年前から隔月に上演している”府中市郷土の森博物館”の紙芝居にいつも来場して下さるお客様の紹介です。3月18日に卒園式を前に、あわただしい…

2021.12.18

2021.12.18

四季折々の姿を見せる府中の森は寒気の中、人影は少なめ。しかし改修中の博物館1階は”クリスマス・ファミリーコンサート”の参加者で大忙しです。ファミリ―のグループは午後1時の開場に列を作ります。…

2021.12.14

2021.12.14

コロナ蔓延の以前から足立区の大衆浴場を会場とした”ふれあい遊湯(ゆうゆう)”高齢者支援事業に巡業していました。20か所を超えるユニークな銭湯が競い合う下町に、足立区が銭湯施設を活用した事業に…

2021.11.03

2021.11.03

新感染症対策のため都筑区民まつりは今年も中止。しかし玄関前紙芝居の会は昨年に続き開催され多くの方に見ていただきました。秋の日差しの中、行き交う市民が足を止め目を向け、①10時30分~②1…

2021.10.29

2021.10.29

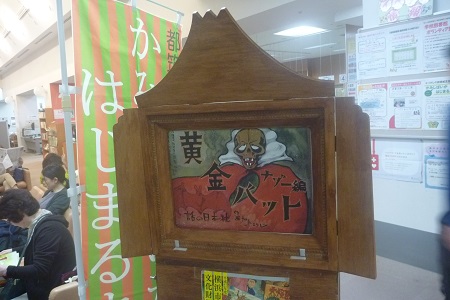

横浜市都筑図書館でなつかし亭の紙芝居舞台とパネルの展示が始まりました。これは毎年、11月3日の「都築区民まつり」にあわせて都筑総合庁舎玄関で開催する”紙芝居の会”の事前PRと横浜市歴史博物…

2021.10.16

2021.10.16

週末の雨に煙るケヤキ並木が秋を感じさせる府中の郷土の森。博物館での久しぶりの紙芝居です。午後2回の紙芝居はあいにくの天気と緊急事態は解除されたものの継続中の厳しい感染対策の影響で、お客様は…

.jpg) 2021.09.24

2021.09.24

今年の暑く、異常な夏がゆき秋の風が吹き抜ける東京の下町に5か月ぶりで紙芝居の巡業です。緊張の中にも今日の会場、”めぐみ湯”の地図を頼りに地下鉄を乗り継ぎ北千住の先、常磐線「綾瀬駅」を降りる…

2021.04.23

2021.04.23

横浜から片道2時間30分。北千住駅から電車を乗り換え、舎人ライナーで7駅目の「高野駅」に2年ぶりに下車しました。緊急事態宣言が秒読み状況の都内で紙芝居上演です。とはいっても会場の”おきもと…

2021.04.17

2021.04.17

雨に煙る新緑の木々に心が癒されます。偶数月の第3土曜日の「府中市郷土の森博物館」へ久しぶりの巡業です。3年間本当にお世話になった担当のホンマさんが異動になり、私も初舞台のように緊張して数日…

2021.01.27

2021.01.27

横浜市磯子区笹堀は横浜最後の街頭紙芝居師、鷲塚隆師匠のご実家「フアミリ丸岡」の所在地です。寒中お見舞いに訪問した今日は、大安売りの特売日。店内にはお買い得商品が並んでいます。そして店頭には、春…

息が詰まるような閉塞感がいっぱいの一年が逝き、新しい年が幕を開けました。どんな一年になるのでしょうか?しかしそう思いを巡らす前、大晦日から元旦にかけて私に小さな突発事件が発生しました。 私が…

2020.12.19

2020.12.19

夏、秋そして冬と装いを変える”府中の森の博物館”のエントランスホールに自転車舞台を置いて紙芝居です。新感染症への厳重な感染予防対策が継続する中ですが家族やご年配の方々が森の散策やプラネタリ…

2020.11.29

2020.11.29

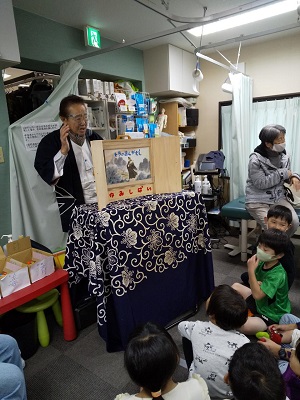

地域でユニークなプールを活用した介護予防・健康施設を経営する鍼灸院のヒグチ院長が「秋祭り」を計画しました。治療スペースと隣接する駐車場、レストランを会場にフリーマーケットでランチや野菜を販…

2020.11.17

2020.11.17

紙芝居の実演家として頂点を極めた右手和子先生がお亡くなりになられたのは平成23年11月17日です。そのご命日の今日、右手先生が眠る大田区内の真言宗の名刹「密蔵院」を参拝しました。実は、所用…

2020.11.08

2020.11.08

11月3日(土)の都筑図書館主催「区総合庁舎玄関・紙芝居」の記録写真をいただきました。当日は前夜からの雨が上がり、秋の好天に恵まれて先日のブログでご紹介した通り午前中2回の上演で合計1…

2020.11.07

2020.11.07

東京の新名所”スカイツリー”のおひざ元を結ぶ東武線で、北千住駅から一つ目「牛田駅」近くの「松の湯」さんが今日の紙芝居会場です。感染予防のため各銭湯の規模に応じて参加者定員を半減して開催して…

2020.11.03

2020.11.03

夜来の雨が上がり秋の陽が差し込む文化の日。都筑区が誕生以来、開催されてきた”区民まつり”が今年は中止となりましたが、図書館も入る庁舎の玄関前紙芝居は開催したいとの意向で、準備を進めてきまし…

2020.10.31

2020.10.31

澄んだ秋空にスカイツリーを望むJR「北千住駅」から「つくばエキスプレス」の一つ目、「青井駅」から徒歩で会場の「よつや浴場」へ。そこで席亭の吉井さんと久しぶりの再会です。銭湯の密閉空間での感…

2020.10.17

2020.10.17

初冬のような冷たい雨が府中市郷土の森の樹木を濡らします。博物館では10月から来年春まで常設展示室の改修工事のため、紙芝居は1階エントランスで開催です。自転車舞台に街頭紙芝居のしつらえを整えて…

2020.08.15

2020.08.15

横浜市歴史博物館と同様に府中市博物館も新感染症のため休館とイベント自粛を続けていましたが、今日から街頭紙芝居がスタートです。府中市は小中学校の夏休みが、これから始まるとのこと。期間は1週間…

2020.08.10

2020.08.10

8月1日から再開された横浜市歴史博物館の紙芝居、なつかし亭は3日目の最後の巡業です。夏の暑さや新感染症の混乱不安、それに加えて浮世の波と風にも翻弄されながら、当初の予定を終えられたことに感…

2020.08.08

2020.08.08

横浜歴博のロビーは横浜の紙芝居の歴史が詰まっています。10年前の平成22年7月9月から9月5日まで開催された「大紙芝居展」は街頭紙芝居の魅力を全国津々浦々に届けました。そしてもう一つ、街頭…

2020.08.03

2020.08.03

8月1日。新感染症の蔓延・拡大で平成から令和へと移る時代は大きく変わりました。混乱と不安が今も時代をおおっています。でも少しづつ、一歩づつですが新しい試み、挑戦が始まっています。 横浜歴…

2020.05.14

2020.05.14

菜の花や 帰らぬ僚機 待ちし丘 加藤 竹紫 今から75年以上前の太平洋戦争末期を読んだ句があります。出撃した部下同僚でしょうか、あるいは上官でしょうかその帰らぬ機影を待つ絶望感…

2020.05.09

2020.05.09

子どもの文化研機関紙「子どもの文化」4月号に高瀬あけみさんの「紙芝居発展史③」が掲載されています。在野の研究者として国策紙芝居の実像を丹念に掘り出しながら、埋もれていた新しいドラマを見せてく…

2020.05.06

2020.05.06

夢を見ているように連休が過ぎました。毎年、若い頃から胸躍る楽しい時間でしたが今年は遠出の外出も控え、ひっそりと時間が過ぎました。例外の外出は、故・鷲塚師匠の実家を訪問したことと都内の幼児の家で…

2020.05.05

2020.05.05

感染症の拡大が続く中で時間が過ぎていきます。冬の名残り雪に心奪われているうち、桜は列島を北上し季節は晩春を迎えます。自宅では日々、感染症の鎮静と医療従事者と日常生活を支える方々への感謝と安穏…

2020.03.01

2020.03.01

三月の声を聞きますが、全国を席巻している”コロちゃん”の影響で春がまだ遠い季節感です。多くのイベントが中止延期の中で、東京目白駅前の「子ども文化研究所」で開催の昭和の街頭紙芝居展示会と講…

2020.02.07

2020.02.07

江戸時代に定められた江戸と主要都市を結ぶ「五街道」。その奥州街道と日光街道の日本橋から最初の宿場が”千住の宿場”です。下町情緒と歴史が今も街角に漂います。 そのエリアの中心、北千住駅から旧…

令和の初めての成人の日です。三連休の最終日に西区岡野町の施設で開かれている親子の会に巡業しました。共演は何度もご一緒している、”お姉さんのグループ”でアンパンマンの紙芝居、クイズそして…

2020.01.08

2020.01.08

地域で大評判になっているお気軽なデイサロン「ふだん着”絆”」で今年初めての紙芝居の会です。この会は一昨年、山崎さん(現・町内会副会長)が長年の夢、自宅を地域交流に役立てたいと三枝町会長に相談し…

2020.01.07

2020.01.07

令和二年新春の「のぼり旗」開きイベントで今年の紙芝居のスタートです。1月5日(日)、場所は西地区センターの和室を会場に”新春の集い”を開催していた40名の皆様に、第二部のお楽しみ会として紙…

2019.12.21

2019.12.21

やっと冬らしくなった年の瀬。府中市郷土の森博物館のケヤキ並木はすっかり落葉して冬木立です。なつかし亭の巡業日記も、こころならず空白の時間が過ぎました。このHPの最初からの読者で、ご夫婦で社…

親と子ども、子育て世代の方々が月一で集まる会の紙芝居の会です。2年目を迎える会は毎回、発見と学習があります。子ども達も私を受け入れていることが実感できます。笑顔が返ってきます。あえて媚びること…

.jpg) 2019.11.18

2019.11.18

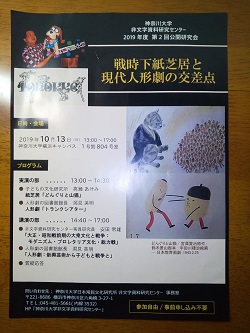

戦後の荒廃した街角に街頭紙芝居の拍子木の音が響いたのは半世紀以上前の昭和20年代です。そして30年代のなかばには街頭紙芝居はたちまち朝露のように消えてしまいました。そして教育紙芝居の時代です…

2019.11.16

2019.11.16

急に秋が深まります。でも陽ざしにはまだ炎暑の名残を感じます。久しぶりの感じがある港北図書館紙芝居です。横浜市西区内から会場まで急行したのですがいろいろと忘れ物をしてしまいました。一つはメ…

私が育ち、そして成長してきた横浜の街。その地元のご町内が「高田東町内会」です。会長の三枝昭さんは奥様や有志の方と地域の交流と支え合いに尽力されてきました。その町会員の山崎さんは、昨年5月に…

深まる秋の中、都筑区民まつりの紙芝居に巡業しました。天候の影響で屋内の区民ホールで上演した年もありますが、最近は区役所総合庁舎・図書館の正面玄関入口の定位置で街頭紙芝居を続けています。セン…

”なか区ブックフェスタ2019”の一環で「野毛地区センター」の会に参加しました。昨日とは一転、冷たい雨の一日でしたが会場の雰囲気は素晴らしく主催者の紙芝居文化推進協議会の出演者や皆様と久し…

大型台風が猛威を振るった一級河川の多摩川。静かな流れを取り戻した川面をまたぐ是政橋から至近の場所にある”府中市郷土の森博物館も今日は午後から雨も上がり入館・入園者の姿が増えています。常設展…

”横浜最後の街頭紙芝居師”、故・鷲塚隆さんの祥月ご命日は平成24年10月6日です。横浜歴史博物館に寄贈された253巻の貴重な紙芝居と舞台一式はそれから3年後の11月16日に「横浜市有形民俗…

地下鉄日比谷線で「北千住」に向かいます。朝のラッシュと電車の遅延の影響で大混雑ですが横浜からは通いなれた地下鉄の旅です。1時間程の外の見えない地下鉄は夜行列車のような錯覚にもなります。でも…

10月に入りまた台風です。四国地方の大雨被害が報道されていますが関東はまだ好天で、残暑のような厳しい日差しが注ぎます。横浜駅西口のこの施設で月1回の紙芝居は私にとって、一番大切な紙芝居の会…

台風接近の3連休ですが、初日の今日は秋のやさしい風が吹き抜けます。久しぶりに港北図書館の紙芝居に巡業です。9月に入り、夏の風邪に悩まされ2週間、治療と服薬を続けました。予定していた2回の紙…

地下鉄「東新宿駅」を下車して数分、「西向天神」の境内には銘木・古木が茂り残暑を忘れる爽やかな風が吹き抜けます。史跡指定の神楽殿や神輿蔵が並び太田道灌公の山吹伝説にちなむ少女「紅皿」の墓のあ…

春から巡業している足立区内の有名銭湯を会場とした紙芝居も梅雨から夏へ、そして秋雨の季節へと移ろいながら元気に巡業しています。今日も九州地方の集中豪雨のニュースに心配しながら激しい雨の横…

毎月訪問している西区の親子の集いの皆さんへ紙芝居です。夏休みに入り、今日はいつもより多くの方々がいらっしゃいます。そして特に子育てを終了した世代の皆さんが目立ちます。その中に、環境活動やボ…

8月1日(木)から来年4月までの期間、横浜市歴史博物館は耐震補強工事等の施設改修のため長期の休館に入ります。開館以来24年の歴史で初めてのことで7年目を迎えるラストサタデイ紙芝居も休止とな…

梅雨の末期、蒸し暑い中に強烈な日差しが射し込む東京日比谷の帝国ホテルで講演会が開催されました。講師は私と従前の職場で同期生の佃一可さんです。彼は茶道一茶菴宗家家元14世の国内外に知られた茶…

港北図書館で毎月第3土曜日開催の紙芝居の会、なつかし亭は奇数月の担当です。蒸し暑い梅雨の季節に負けないで巡業に出かけました。今日からは夏休みに入る学校も多いと聞きますが、会場の児童書コーナ…

北千住の先、綾瀬駅下車徒歩10分で今日の会場”めぐみ湯”に着きました。幸い雨に降られることはありませんでしたが、猛烈な蒸し暑さです。そんな中、10人のお客様に女湯のホールで街頭紙芝居を見て…

7月の梅雨の合間に紙芝居の最高峰「五山賞」と右手和子先生ゆかりの「右手賞」、「堀尾賞」の紙芝居3賞授賞式が学習院大学中央研究棟12階で開催されました。「五山賞」は年間の印刷紙芝居で最高の評…

関東地方はつかの間の梅雨の晴れ間です。午後からは日差しものぞきました。このユニークなご町内の「ふだん着絆(きずな)」の紙芝居も2年目の夏を迎えます。お元気な顔見知りの方々が毎回20人近く見…

2019.06.30

2019.06.30

梅雨の厚い雲の下2か月ぶりに横浜市歴史博物館の街頭紙芝居の上演です。今日は、大衆芸能史や大道芸に深い造詣を持つ上島敏昭先生(浅草雑芸団代表)がおいで下さいました。東京都の大道芸審査委員もつ…

日本全国雨模様の週末土曜日、府中市郷土の森博物館へ街頭紙芝居に出かけました。昨日までは「アジサイまつり」で大盛況、今日は一転水を差された感じですが、どうして雨は紫陽花によく似合います。お客…

関東地方も梅雨入りが宣言されました。季節は春から夏への階段をかけ上るように変化しています。降り始めて雨の中ですが、2歳児と保護者の方を相手に紙芝居を上演しました。 演目は昨年五山賞を受賞…

横浜駅西口から徒歩10分、岡野町の施設で月1回開催される「親と子の会」に紙芝居上演しました。今日は梅雨を目の前にした真夏の暑さでお客様の大人も子どもも汗をぬぐいながらご来場です。 今日の…

東京都足立区西新井駅から徒歩10分、歴史ある著名な関三商店街の「堀田湯」さんを訪問しました。前回までは北千住エリアでしたが、いよいよ荒川を越えて昭和からの伝統の街並みエリアへの巡業です。…

港北図書館の紙芝居は欠席が重なり今年初めての上演です。お客様の状況は未就学児から小学校高学年までと保護者の方々で40名以上いらっしゃいました。中島司書のカウントでは子ども達は20名とのこと…

月例の「子ども達の集い」に紙芝居巡業しました。春の日差しが照りつける会場には、隣接する小学校の”春の運動会”が開催中で入退場の軽快なマーチのリズムとアナウンスが響きます。今日は今年初めて”…

町内会を挙げて支援するユニークな自宅開放型の「ふだん着”絆”」はこの5月9日で開設1周年を迎えます。ご尽力くださった三枝昭会長、奥様。そして開設者の山崎さん!本当にご苦労様です。ありがとう…

春の連休には日頃取り組めない紙芝居に挑戦したいと願っていました。その場の雰囲気でお客様を選ばずに、どんな場所でも紙芝居を上演する、そんな思いを抱いていましたが街頭では天気の影響もあり簡単で…

到来した新時代の五月、その連休の後半に新潟に出かけました。関越トンネルを抜けるとまぶしい新緑の中に、転々と桜の花が迎えてくれます。私の”なつかし亭のHP”のトップが関東地方に生活していると…

平成の時代から新しい時代への幕開け。今日は子ども達向けの紙芝居に取り組むことを企画していましたが、あいにくの雨。屋外での紙芝居は難しいため都内の乳幼児の保護者のお宅を訪問して紙芝居を上演し…

府中市民ばかりでなく近隣市民の学習の場でもあり四季折々の自然を楽しむ場所、”府中市郷土の森の博物館”。その常設展示室で開催する街頭紙芝居が2年目の春を迎えます。府中市は700年前には今の横…

立川市昭和記念公園に環境活動の仲間達と花見の会です。神奈川県道志村での森林ボランティアで活動する方、生まれ育った地域で自治会・町内会会長として取り組む方、環境カウンセラーの活動者や社会の第一…

2019.03.30

2019.03.30

開花宣言の桜がたちまち、街を席巻しています。桜の満開を迎える週末のラスサタには出演者10人が集まり5回の公演を開催しました。1人が15分で全員が2回の出番です。なつかし亭は第1回目の11時…

足立区千住は宿場町の風情と下町情緒が溢れる魅力いっぱいの街です。この街で身近な”銭湯”を拠点として高齢者を対象とした様々なイベントが開催中です。今日、なつかし亭は「ニコニコ湯」に紙芝居巡業…

身近で大切な地域の”町内会”。三枝会長を始め役員の方々の協力でデイケア「ふだんぎ絆」が輝いています。会場となる自宅を提供して下さるヤマザキさんは地域住民が隔週の定期清掃や手入れを欠かさない…

「都市発展記念館・ユーラシア文化館」開館祭第二日です。天気は前日の晴天から一転して曇り空です。西から雨模様の予報に、心配しましたが雨は降らずに中庭の大道芸と屋内での”なつかし亭紙芝居”は無…

3月9日(土)~10日(日)の二日間、横浜の街に春を告げる中区日本大通「横浜都市発展記念館・ユーラシア文化館」開館祭が今年も開幕です。中堅若手の著名な大道芸人達に混じって”なつかし亭”の街…

2019.02.16

2019.02.16

”府中市郷土の森”は梅が三分咲き、梅の香が漂う博物館エントランスでは”お琴の演奏会”が開かれて早春の華やいだ雰囲気が溢れます。偶数月の第三土曜日に開催する街頭紙芝居も常連のお客様が少しづつ増…

月に1回私の自己啓発、紙芝居研鑚のために巡業している西区内の施設で紙芝居上演です。朝から冷たい氷雨が降り、乳幼児、幼子を連れての移動は厳しかったことと思います。でもよく来ていただきました。女性グ…

2019.02.03

2019.02.03

横浜市歴史博物館の感謝デー2日目が始まりました。前日からのこのイベントに2年ぶりで出演させていただくことになった昨年秋、ひそかな企画を準備していました。昭和から平成に時代は移り、いままた新…

年に一度の「横浜市歴史博物館感謝デー」その初日の幕が開きました。今日と明日の二日間は日本を代表する「大道芸」、各種イベントに全館あげてのパフォーマンスが始まりました。街頭紙芝居もそのタイト…

町内会のデイケアが定着しています。会場を提供されているヤマザキさん宅で三枝会長他皆様が地域の高齢者の方々をお招きして楽しい居場所作りが拡大中です。今日は、1時間の持ち時間で30分間を街頭紙芝居…

横浜市歴史博物館の文化財展示にあわせ今回有形民俗文化財に追加指定された「街頭紙芝居」の特別上演が開催されました。昭和から平成、そして平成の先に新たな時代が幕を開ける平成31年の新春の紙芝居…

清浄な大気の中に除夜の鐘が響き、新しい年の幕が開きました。今日は、西区岡野町の「西地区センター」の新年の会で紙芝居の旗開きです。30人のお客様に第一部に続く第二部”お楽しみ会”で「かさじぞ…

12月のラスサタ紙芝居。今年は、街頭紙芝居2400余巻が追加指定された企画展示関連イベントで今日12月22日(土)に続き23日(日)にも紙芝居実演が組まれています。でも”なつかし亭”が出演…

”府中市郷土の森博物館”は冬でも魅力いっぱいの施設です。大人気のプラネタリウムは年配者と子ども達で賑わいます。紙芝居は本館2階の常設展示室の特設コーナで上演です。いつもは街頭紙芝居の大看板…

2018.12.12

2018.12.12

私が家族と共に東京渋谷の下町から横浜市に転居したのは中学生時代ですから半世紀が経過します。お世話になったのはご近所・隣組の皆さんです。当時、朝夕の東横線の混雑は過酷でしたが、しばらく通学しまし…

秋が深まる3連休の中日です。2か月ぶりで歴史博物館の街頭紙芝居の上演をさせていただきました。なつかしいお客様、そして施設スタッフの方々、担当の刈田学芸員さんと楽しく紙芝居をさせていただきま…

秋空の下、図書館園庭の桜の木も紅葉しています。先月10月27日~11月9日までの秋の読書週間も終了し、新しい週の最初の週末です。今日は、読書週間にちなみ名作紙芝居を演目に組みました。家庭で…

2018.11.13

2018.11.13

紙芝居の三要素は「お客様」と「演じ手」、そして「演目」です。どれかが欠けても紙芝居は成立しません。私の場合、最底挙行人員は1名です。「1人でもお客様がいれば上演します」「誰もいないと独り言…

2018.11.10

2018.11.10

先週の”都筑区民まつり”の紙芝居を見て下さったオーストラリアから来日の北村さんご夫妻から当日の上演風景の写真を頂戴しました。一枚一枚に愛情がこもり紙芝居の一瞬がいきいきと切り取られています。…

平成6年11月6日に誕生した横浜市都筑区は横浜で一番若い街です。東京からの転入者も多く、子育て世代が目立つ地域ですが区民まつりも活発に行われています。都筑図書館主催の紙芝居は、自転車舞台を…

月に一回開催する親と子、若い世代の皆さんとの紙芝居の会に参加しました。今日は、アンパンマン紙芝居と音楽系の出し物のグループと3団体の交互上演です。特に金曜日でお客様も少なめです。でも私の紙…

2018.10.25

2018.10.25

明日10月27日~11月9日まで秋の読書週間が始まります。その最中の11月3日(土・祝日)、都筑図書館の紙芝居の会が開催されます。これまで、なつかし亭は参加を重ねています。最初の会場は、都筑…

.jpg) 2018.10.17

2018.10.17

鷲塚隆さんが逝去されて6年が過ぎます。7回忌の思いを込めてご自宅兼店舗の磯子区笹堀のフャミリ丸岡で紙芝居の会を開催しました。横浜市歴史博物館の刈田学芸員がお忙しい中、機材の搬入から設営、お客…

10月13日(土)~14日(日)、山口県萩市で5年ぶりに「第2回ふるさと紙芝居全国大会」が開催されました。”明治維新150年”を記念した節目のイベントには全国から31団体が参加し、個性…

日中の厳しい日差しも朝晩はすっかり秋の風が吹く連休の初日。横浜駅西口から徒歩10分の会場にはたくさんの子育て世代の方々が集いました。お母さんに混じりお父さんの姿も見られます。毎月、上演を重…

雨があがった土曜日の午後、久しぶりに紙芝居と携帯アンプ、マイクをキャリーバックに詰め込んで港北図書館に出向きます。この夏は私にとって暑さだけではない忙しい季節でした。介護支援をしてきた叔父…

横浜歴史博物館で開催された、”真夏の紙芝居マラソン”「街頭紙芝居フェスタ」が本日終了しました。歴史博物館が所蔵する貴重な街頭紙芝居、故・鷲塚隆さんご寄贈の「横浜市有形民俗文化財」に指定され…

奇数月の第3土曜日に「府中市郷土の森博物館」で開催している”街頭紙芝居”の上演会の第2回目です。猛暑が一息ついてくれたような週末に、①13時~、②14時~の2回上演させていただきました。1…

2018.08.05

2018.08.05

横浜市歴史博物館で開催中の「街頭紙芝居フェスタ」、第2日目です。今日は”ゆずやなっちん””たけちゃんまん”と私の3人で、昨日の前編に続き「赤外流星人」後編を交替に読み進めました。昨日は、二…

横浜市歴史博物館”夏のイベント”、「街頭紙芝居フェスタ」が今日からスタートです。8月の週末を”横浜市有形民俗文化財”に指定された貴重な昭和の記憶の遺産を第1巻から最終巻まで連続上演させていた…

地震、集中豪雨それに台風、そして炎暑が重なる今年の7月です。身の回りもさまざまな事象が重なります。10年近く在宅から施設介護へと監護させていただいている叔父夫婦の叔母が骨折で入院。そして退…

横浜市内の小学校の多くが夏休みに入りました。その最初の週末に港北図書館紙芝居の会です。でも全国的な猛暑の影響で、お客様の状況は厳しいものと思っていました。しかし、20人以上の小学生の皆さん…

毎月訪問している子育て世代の方々への紙芝居に巡業しました。梅雨が明けたとは思えない集中豪雨や地震などが重なります。少しでも混乱と不安の時代を生きる若い世代にもお役にたちたいと願いながら、…

六月に異例の梅雨明けをした横浜。真夏の暑い日差しがまぶしい週末です。ラスサタ紙芝居は、今月も”街頭紙芝居デビュー講座”を卒業した受講生が出演しました。”鶴之屋亀輔”、”防波堤一路”、そして…

西区内の毎月訪問している団体の施設に巡業です。毎回毎回、いつも学ばせていただく場所です。紙芝居を見るだけが目的でないお客様に、場所をお借りして時間をいただき紙芝居を上演します。今日は、最初…

小さな水盤の中、二つ目のスイレンの花が咲きました。梅雨の雨に白い花は輝くようです。幕末の歌人、越前に生まれた橘曙覧(たちばなのあけみ)が詠んだ歌は、元米国大統領・クリントン訪日時に紹介されて話…

雨の予報が一転、梅雨のひと休みの週末です。府中市郷土の森博物館で街頭紙芝居の初めての上演です。豊かな自然の中にたたづむ豪華な博物館施設は圧倒的な迫力があります。その本館2階、常設展示室のス…

図書館や学校関係で永年活躍されてきた方々とお会いしました。私はこのグループを勝手に”市図書館紙芝居研究会”とお呼びしていますが、その方々との梅雨の晴れ間のひと休みです。 田中ホウキュウさ…

関東甲信越地方に梅雨入り宣言が出された雨の一日。府中市「郷土の森博物館」に6月16日(土)①午後1時~、②午後2時~の街頭紙芝居上演会の打ち合わせに訪問しました。多摩川の「是政橋」北に展開…

昨年の「街頭紙芝居デビュー講座」卒業生による第2回目の紙芝居デビュー大会です。本日のメンバーは、「ゆず」の大ファン・創作教育紙芝居も手がける実力者の”ゆずやなっちん”、二人目は、時に美声の…

奇数月の第三土曜日、港北図書館の午後はなつかし亭の紙芝居です。朝方までの雨がやみ午後は初夏の日差しが注ぎます。児童コーナーは保護者と子ども達の声が溢れます。お父様も紙芝居を読んでいる方がい…

朝方までの雨が上がり夏の日差しがそそぐ横浜駅。そこからほど近い施設の若い子育て世代の方々への紙芝居巡業は、1年を越える通いなれた道になりました。でもお客様は、ウィークデイのため未就学のお子…

新緑の新潟は照る日、曇る日。そして春雷の鳴り響くゴールデンウイーク後半です。新発田市の実家にお世話になりました。いつも関越トンネルを越えて上・中越、そして下越地方に向かうと義父が入院中の胎…

4月28日(土)横浜市歴史博物館ラストサタデイ紙芝居で二人の新人がデビューしました。一人は外国暮らしが長く、明朗でポジティブな「ニコニコ亭みゅうみゅう」さん。もう一人は、横浜出身の音楽グル…

新年度初めての横浜市歴史博物館ラストサタデイ紙芝居のスタートです。昨年の「街頭紙芝居デビュー講座」を終了した方々が、新メンバーとして加わり3回の公演を実施しました。今日は”みゅうみゅう”さ…

2018.04.21

2018.04.21

絵本作家で翻訳家、中原中也賞受賞の詩人でもあるアーサー・ビナードさんが「21世紀かみしばい学校」で講演をされました。午前の部は教育紙芝居の大看板、菊池好江さんが「紙芝居実演と上演指導」そし…

桜の季節が一転、強い日差しが気になる四月です。週末は全国的に荒れる天気予報ですが、今日は毎月訪問する横浜駅西口近傍の岡野町の施設に巡業です。今日は土曜日のためか、いつもの未就学児や保護者の…

桜吹雪の舞う中、3月のラスサタは今年初めて第1回目を歴史博物館玄関横スペースで開催しました。2回目からは風のため玄関ホールに場所を移しましたが多くのお客様に見ていただきました。また昨年第2回…

西区岡野町の施設で毎月開催される〝親子紙芝居”に巡業しました。5人の女性グループの「アンパンマン」紙芝居、手遊びと音楽演奏に続き、紙芝居の出番です。出入り自由で、お客様は未就学児からお年寄…

昨日に増して好天に恵まれた開館祭りです。午前中から多くのお客様がおいでくださいました。高齢のご夫婦、親子連れ、幼児を同伴した両親など春を待ちかねた横浜市民の各層・各世代が訪問してくださいま…

横浜の街に春の訪れを告げる横浜都市発展記念館・ユーラシア文化館「15周年開館祭り」が”みなとみらい線”「日本大通り駅」前の施設を会場に、今日明日の両日開催されます。 例年大人気のモンゴル…

春の陽光あふれる桃の節句です。叔父さん夫婦が入所している施設に手作りの「ちらし寿司」を届けました。酢飯の上に錦糸卵を作り、小エビを湯がき、昔の赤デンブに代わる「鯛そぼろ」や干ぴょう、シイタ…

節分を過ぎてもまだ春の浅い川崎市生田緑地の「梅見の会」に参加しました。小田急線「向ヶ丘遊園駅」からすぐの貴重な緑のオアシスですが今日は冷たい風が吹き抜ける”早春賦”の世界です。同行メンバー…

2018.02.24

2018.02.24

三寒四温で春の足音が聞こえる横浜の歴史博物館では企画展「銭湯と横浜」(平成30年2月7日~3月21日開催)が好評です。会場では昭和のなつかしい”大衆浴場の番台”も登場して実際に座れる”番台…

紙芝居の上演場所は、常に向上のための場所でもあります。演者の完成度と満足度の比率は、いつもお客様のそれに比例するとは限りません。演じ手の思いが、紙芝居が受けない時に反対に深まることがあるか…

2月の港北図書館紙芝居に巡業しました。2月担当の”ヒゲの紙芝居オジサン”大森厚先生に交代していただきました。いつもいつも、大森先生にはご迷惑をおかけしています。その分、頑張ろう!と取り組み…

新潟の義母が昨年12月に逝去しました。その前日まで家族と談笑し「おやすみ!」とあいさつを交わして、待っている父の元へ旅立ちました。いつも仏壇に向かいお勤めを欠かさずに、友人達への月に1回の…

日差しがあっても厳しい寒さが続く横浜。今日は、去年4月から月1回巡業させていただいている宗教法人です。数年前に台湾台北市の認知症施設を訪問した際に、寺院の境内でも上演させていただきましたが…

1月ラスサタ紙芝居の今日は、一年で一番寒いといわれる「大寒」です。スポーツ界や神社仏閣ではこの寒い季節に合わせた「寒修行」が行われます。街頭紙芝居を寄贈された故・鷲塚隆さんのご遺志を受けて…

先週とは一転して温かい火曜日。菊名保育園保護者の会が主催する紙芝居に昨年に続いて巡業しました。第1回目は「年少の幼児クラス」、第2回目は小学校入学を控える子ども達もいる「年長クラス」です。…

新しい年が明けました。今年の「紙芝居の旗開き」は昨年10月からスタートした歴史博物館主催の「街頭紙芝居デビュー講座」第7回目の”卒業検定”紙芝居大会です。初日は1月6日、二日目は8日といづれ…

めまぐるしい一年が年の瀬を迎えます。今年2月には神奈川県から高齢世代の「シニア」で、現役時代とは異なる部門・分野で県下で活動する30数名の方を選定した「輝け!シニア起業家」に選んでいただき…

今年最後のサスサタ紙芝居に巡業しました。今回は横浜市歴史博物館”入魂”の「街頭紙芝居デビュー講座(全7回)」の第6回目”紙芝居を見る”の講座を兼ねての実演です。10月以来、回を重ねたデビュ…

今日は「冬至」。冬の折り返し点、これから暦は春に向かいますが寒さはこれからが本番です。身を引き締め、心を鍛え直す「寒修行」が世間でもニュースになります。では地球上で一番寒い南極。そこでの寒さ…

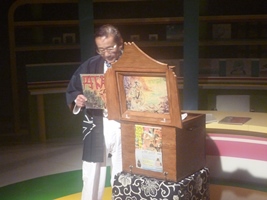

12月5日(火)正午から放映されたtvk(テレビ神奈川)「猫の額ほどワイド」を訪問中の高齢者施設で職員と入所者の皆さんと一緒に拝見しました。番組は10月下旬の横浜市歴史博物館で収録した映像…

横浜市歴史博物館で10月から開催されている「街頭紙芝居デビュー講座」。その第4回「街頭で演じる」の公開講座を受講しました。講師は大阪の「塩崎おとぎ博物館紙芝居”三邑会”」の古山千賀子さん。…

秋の身延町立図書館ブックフェスタに巡業です。2年前の11月13日に「横浜市有形民俗文化財」に指定された故・鷲塚師匠寄贈の”街頭紙芝居”を大切に帯同して身延線を甲府駅から北上。沿線は深まる秋…

雨模様の週末土曜日。新横浜の「横浜アリーナ」で開催の”ヨコアリくんまつり”と定例の”港北図書館紙芝居”に巡業しました。毎回出会いがあり、学びがあり、反省がある紙芝居巡業です。今回も多くの方…

秋の3連休の中日です。「サンクス・デイ!」で全館入館無料の横浜市歴史博物館は、錦秋の華やぎが溢れます。企画展・常設展はもちろん無料ですが、2階研修室では故・鷲塚コレクションの街頭紙芝居を次世代…

雨模様の週末です。久しぶりに午前中の「都筑区民ホール」紙芝居と午後は歴博の「ラスサタ紙芝居」です。ラスサタの紙芝居では、tvk(テレビ神奈川)の昼のバラエティ番組「猫の額ほどワイド」の取材…

秋が深まる雨の週末。磯子区岡村の鷲塚隆師匠のご実家「ファミリー丸岡」車庫スペースでの”祥月ご命日感謝紙芝居”も5回目を迎えました。横浜市歴史博物館刈田学芸員も同行して下さり、お店の前の歩道…

第一日目にもまして多くのお客様が歩道に溢れます。立ち止まり座り、そして時に知人や友人が手を振り通り過ぎていきます。 前日の夕闇の中の紙芝居の余韻も残っています。そして二日目もまた、秋の陽光…

鶴見区政90周年「ワクワクつるみ!90周年祭」は久しぶりの秋空の下、大きな盛り上がりです。その第一日目、なつかし亭はJR鶴見駅東口の歩道で、手回しオルガンの紀(きの)さんと交代で3公演(各…

横浜歴史博物館に故・鷲塚隆師匠がご寄贈された街頭紙芝居「風雲流五郎」の数巻の借用に訪問しました。9月30日(土)~10月1日(日)の二日間、鶴見区区政90周年の「わくわく祭」でJR鶴見駅東…

関東は台風一過、ぶり返したような残暑の日差しの横浜市中区伊勢佐木町の旧松坂屋跡「マツザカカトレアプラザ」前での路上、街頭紙芝居に巡業しました。19年前の夏の終わり、8月30日の音楽グループ…

台風接近の荒天予報が伝えられる3連休の一日目。港北図書館の紙芝居には親子連れを含めて44人(大人27人、子ども17人)のお客様がおいでくださいました。演目は”注文の多い料理店”(教育紙芝居…

9月18日(月・祝日)、横浜市中区、伊勢佐木町で秋のイベント”オータム・フェスタ”が開催されます。当日は「昭和の日」と題して旧松坂屋「カトレアプラザ伊勢佐木」前の街頭で、①11時~②14時…

かつて江戸川区虎骨の永田為春先生のご自宅を訪問した際のこと。奥様のヨシさんと3人で会話する中、紙芝居の難しさについてお聞きしました。先生の「お客がごちゃごちゃの時は難しいね」という一言があ…

港北図書館の紙芝居は毎月の第3土曜日午後3時から「ヒゲの紙芝居オジサン」大森厚さんと交互に上演しています。今月8月は偶数月のため本来は大森さんのご担当。でも先月所用のできた私の代演をして下…

地域の町内会の研修会、今回のテーマは「水」でした。三枝会長が年に2回、タイムリーで今日的なテーマの研修会を企画してくださいます。今日の研修会は「関東総鎮守」として多くの人々の信仰を集めた丹…

真夏のような猛暑の週末、第19回を迎える「港北ほのぼの寄席」が港北公会堂で開催されました。第1回は今から9年前。元東京新聞記者大崎春哉先生を中心に東横線綱島駅「呉服のヒカリヤ」3階ホールを…

7月6日(木)、関西の伝統名門校甲南女子大学日本文化学科の講義に巡業しました。お招き下さったのはメデイア・言語・情報の各分野で大活躍されている原良枝先生です。対象は1年生約100人の学生さ…

梅雨の合間の週末。6月ラスサタは暑くなく、寒くなく”街頭紙芝居日和”と言いたくなる絶好のお天気です。横浜市歴博玄関横の、「軒下三寸」をお借りして群馬から参加される「和田佳さん」と私の二人…

身近な地域で本格的な寄席を格安で開催!と10年ほど前から港北演芸倶楽部を元東京新聞記者の大崎春哉先生、はかりや珠江さん達と始めたなつかし亭です。回を重ねて19回目は来月、7月9日(日)港北…

鶴見区駒岡地区センターで毎週開催される中国語”ニーハオ教室”はサロン形式で毎回楽しい中国語会話が大変勉強になります。日常会話が堪能な先輩に交じって4月からの新入生の私は、皆さんの会話の1割…

2017.05.29

2017.05.29

一昨日、テレビ神奈川「輝け!シニア起業家」の特集番組で”なつかし亭”をご紹介いただきました。ありがとうございました。多くの方から感想を頂戴いたしました。 故・鷲塚隆師匠のご実家、磯子区笹…

初夏のような陽ざしの土曜日。日陰ではさわやかな風が吹き抜けます。4年目を迎える歴博所蔵の街頭紙芝居の定期上演会”ラスサタ紙芝居”。本日は正面玄関横”一等地”の軒下を借用して上演です。 出…

2017.05.23

2017.05.23

横浜市中区関内の神奈川新聞社・テレビ神奈川本社ビルのスタジオで、上演とインタビューの収録が無事終了しました。番組は、tvkテレビ神奈川(3ch)、平成29年5月28日(日)朝9:30~10…

夏の日差しがまぶしい週末。港北図書館五月の紙芝居に巡業しました。テレビ神奈川(3ch)5月28日(日)9:30~10:00の「カナフル」”目指すは生涯現役!~輝くシニア企業家~”の取材のた…

五月の連休初日、磯子区社会教育コーナーの大イベント「おまつりだあ~」に巡業しステージイベントの前座を務めました。誰でも楽しめる企画とイベント、そして模擬店や手作り品の販売など行政主催の”区…

先月3月27日読売新聞(横浜版)に記事を掲載していただきました。幼少期からの街頭紙芝居への憧憬と鷲塚師匠との邂逅。貴重な250巻の紙芝居と出会い、それを上演させていただく巡業の感激の日々を…

冷たい風にも春を実感する3月の歴史博物館”ラスサタ紙芝居”に巡業しました。出演者は、”のんきやあやや”さん、”和田佳”さんと私、なつかし亭です。あややさんは、横浜市中央図書館が永年所蔵して…

なつかし亭の紙芝居は、”半径3メートルの宇宙”の中で、大人と子どもが一緒に楽しめる紙芝居を目指してきました。それが時代におもねることなく、流されることなく紙芝居の強くやさしい伝える力を活か…

春のような陽光の中、港北図書館紙芝居の会に巡業しました。偶数月は大森厚さんの紙芝居、奇数月は”なつかし亭”の担当です。4月からの新年度も出演の予定です。大森さんがサポートして下さり、何とか…

”横浜都市発展記念館””横浜ユーラシア文化館”の二館は、横浜の玄関口、「日本大通り」駅を飾る”花飾り”です。横浜を訪れる多くのお客様が行きかい、地域のボランティアガイドの方々が街のご案内に…

横浜市を代表する博物館、”横浜都市発展記念館”と”横浜ユーラシア文化館”の二館の「開館祭り」が3月11日(土)~12日(日)の二日間開催されています。文字通り横浜の街に春を呼ぶ”感謝イベン…

横浜の歴史と市民文化、そして街の発展と世界の中のヨコハマにスポットを当てた魅力あふれる博物館が「横浜都市発展記念館」「横浜ユーラシア文化館」です。二館は横浜歴史博物館と並び”横浜”を深く理…

JR磯子駅前の社会教育コーナーで4月29日(土・祝日)に予定されているイベント”おまつりだ~!”の紙芝居上演の打ち合わせにご担当の風間さんをお訪ねしました。 磯子区は”横浜最後の街頭紙芝…

1月の歴史博物館紙芝居をお休みし、久しぶりの「ラスサタ紙芝居」に巡業しました。いくつか締め切りに追われることがあり、前日には以前から予定していた大切な行事がありました。演目や構成のイメージ…

地域の防災訓練に参加しました。横浜市港北区の東町内会約450世帯は半世紀以上前から地域の連携に取り組んできました。暴れ川と恐れられ氾濫を繰り返す鶴見川の河川改修や地域の排水路を埋め立てた緑…

.jpg) 2017.01.25

2017.01.25

”横浜最後の街頭紙芝居師”といわれる故・鷲塚隆師匠が亡くなり秋には5回目のご命日を迎えます。ご逝去される3か月前、7月29日に自身が所蔵する高価な街頭紙芝居250巻を寄贈された横浜市歴史…

小春日和のようなやさしい陽ざしの中、台湾の東京中華学校の春節お祝い会は大盛況でした。校庭には生徒達が輪になって模擬店や売店で購入した食べ物をほおばっています。会話はほとんどが中国語です。残…

新しい年を迎えた1月の港北図書館紙芝居は、多くのお客様に見ていただきました。集客だけが目的ではありませんが、いつもお客様への呼びかけに注力することからスタートすることが多い紙芝居の会です。…

私達日本人にとって一番大切な隣国である台湾。人間としての基本的な価値観や友情、信頼そして大切な自由と人権が守られている隣国の台湾。その良き伝統を学び伝える、東京中華学校の新年を祝う「春節お…

新しい年が明けました。昨年暮れに、横浜市中央図書館で所蔵されていた街頭紙芝居2千余巻(1巻約10枚)が初公開されました。元資料担当の佃課長さんが1990年代に様々な経緯の中で入手され、以来…

平成28年の”紙芝居納め”の日。デビュー講座の修了者発表会が開催されました。3人の修了生の皆さん本当にご苦労様でした。5回の講座と3回の発表会を重ねて、皆さんは自身で思う以上に経験と知識、…

今年最後の横浜市歴史博物館”ラスサタ紙芝居”が開催されました。今日は「港北区民感謝デー」で横浜市歴史博物館無料入館券をいただきました。横浜市港北区に半世紀近く居住している私にとって、クリ…

今年7月からの5回コース、「街頭紙芝居デビュー講座」の修了者による2回目の「街頭紙芝居発表会」が開催されました。今回は優秀な成績で講座を終了した3人の中の2人が参加。3回の公演すべてに登場して…

温かい陽ざしの土曜日の午後です。横浜市港北図書館は、偶数月の第3土曜日に紙芝居文化推進協議会の理事でもある”ひげのオジサン”こと大森厚さんが紙芝居を上演。なつかし亭は奇数月が担当です。しか…

今年の夏から秋に開催された5回の「街頭紙芝居デビュー講座」は街頭紙芝居初心者を対象に、次の世代へ街頭紙芝居を”演じて伝える”本格的な講座です。今日はその研鑚した成果の発表会として歴史博物館…

Copyright © 2024 サイト管理者名 なつかし亭 All Rights Reserved.

神奈川県横浜市港北区 なつかし亭 ℡090.1776.8904

powered by Quick Homepage Maker 7.3.7

based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK